Топ-25 самых красивых станций Московского метрополитена

Метрополитен появился на карте мегаполиса в 1935 году. Поначалу была построена одна красная линия с 13 станциями. Сегодняшнее метро имеет 16 линий длиной 519 километров и 271 станцию. Это не только транспортная система с пассажиропотоком 7 миллионов в день, но и комплекс объектов культурного наследия страны. Каждая станция имеет свой облик. Здесь присутствуют архитектурные стили: барокко, классицизм, сталинский ампир, модерн, ар-деко, хай-тек. Наша подборка — это самые красивые станции метро Москвы с неповторимостью каждой из них.

1. «Маяковская»

Станция расположена на Замоскворецкой линии. Ее открыли 11 сентября 1938 года. Тогда она была представлена одним вестибюлем, который встроили в здание Концертного зала имени Чайковского. Названа так в связи с тем, что выход вел на площадь Маяковского с памятником поэту. С 1992 года площади вернули историческое название Триумфальная.

Архитектор Алексей Душкин построил станцию в стиле сталинской неоклассики. Глубина в 33 метра потребовала мощных стальных опор, которые зодчий виртуозно превратил в колонны под сводчатым потолком. Своды и колоннада покрыты рифленой нержавеющей сталью, а основания колонн облицованы редким камнем «орлец». В центре потолка расположены 34 мозаичных панно по эскизам художника Дейнеки на тему «Сутки советского неба». На них из смальты изображены самолеты, парашютисты, дирижабли, чайки. 35-ое панно с флагом СССР было утрачено во время реконструкции станции.

О советском поэте Маяковском напоминает его бюст работы скульптора Кибальникова во втором вестибюле станции. Этот аванзал был открыт в 2005 году. Художник Лубенников также использовал для современных мозаичных панно смальту. Потолок и стены вестибюля покрыты поэтическими цитатами знаменитого поэта-футуриста.

Рядом расположены Патриаршие пруды, музей Булгакова, 15-метровый памятник Маяковскому на Триумфальной площади, знаменитый Дом со львами и особняк Шехтеля.

2. «Новослободская»

В самом начале улицы Новослободской находится одноименная станция Кольцевой линии метро в стиле сталинского ампира. Ее наземный вестибюль с 6-колонным портиком выглядит с улицы как храм античности. Сооружение было спроектировано архитекторами Алексеем Душкиным и Александром Стрелковым.

Станция вступила в эксплуатацию 30 января 1952 года. Она входит в число самых красивых станций московского метрополитена. Интерьер украшают пилоны из светлого челябинского мрамора «коелга», образующие полукруглый свод. Это настоящее декоративное пространство: 32 готических витража из чешского стекла в пилонах по эскизам художника Павла Корина представлены не только цветочными орнаментами, но и картинами на тему профессий советской интеллигенции. Проходы арок к перронам, как и витражи, окаймлены полосами из золоченной латуни. В конце галереи из витражей на торцевой стене Корин расположил масштабное панно «Мир во всем мире». На мозаике из смальты изображена мать с ребенком на руках и голуби.

Недалеко от станции находятся Храм преподобного Пимена Великого 1672 года, Селезневские бани XVIII века, Антроповский сквер с прудом.

3. «Площадь Революции»

Еще одно название для осмотра и фото самых красивых станций метро в Москве – «Площадь Революции». Станция в стиле сталинского ампира открыла двери 13 марта 1938 года на Арбатско-Покровской линии. В убранстве архитектор Алексей Душкин использовал стойкий к большим нагрузкам пассажиропотоков и эстетически благодатный материал — мрамор. В интерьерах хорошо сочетается чёрный армянский мрамор «давалу» с красным, светло-золотистым, белым и серым мрамором других пород.

Конструктивно станционный зал имеет ясные трехсводчатые пилонные формы. Пилонами сформированы 18 арок к посадочным платформам по обе стороны. Зал сам по себе представляет художественную галерею: здесь установлены 76 бронзовых изваяний с выразительно тонкими рельефами в стиле соцреализма.

Автор скульптур – монументалист Матвей Манизер, он создал культурное хронологическое пространство с образами советских людей периода 1917- 1937 годов. Наиболее популярна у пассажиров статуя пограничника с собакой, которой по традиции все трут нос «на счастье». Со станции выход в самую сердцевину столицы, поблизости Красная площадь, Московский Кремль, Английский двор, Музей археологии Москвы и множество других познавательных мест.

4. «Комсомольская»

О площади трех вокзалов слышал каждый. Настоящее ее название «Комсомольская». Здесь расположен крупнейший железнодорожный терминал Москвы с вокзалами Ярославский, Казанский и Ленинградский в стиле русской архитектуры XIX-XX веков. Такое средоточие сделало метропункт «Комсомольская» одной из самых популярных станций метро в Москве, получившей название от одноименной площади. После знакомства с архитектурой в окрестностях непременно спуститесь в метро «Комсомольская», чтобы пройтись по залам, задуманным как Зал Победы, и выполненным в сочетании стилей русского зодчества, барокко и сталинского ампира.

Открытие состоялось 30 января 1952 года. Автор проекта академик Алексей Щусев ушел из жизни в 1949 году. Воплощала его идеи уже группа архитекторов во главе с Алисой Заболотной. Была предусмотрена самая внушительная из всех станций ширина станционного зала, его поперечник 11,5 метров. Длина самого зала 190 метров. Сегодня через станцию проходит более 160 тысяч человек в сутки.

Станция с гранитными колоннами украшена боковыми портиками. В станционных залах использованы розовый мрамор и цвета слоновой кости. Лепнина, хрустальные люстры, черные решетки с позолотой, мозаичные панно сюжетов из военной истории России на золоченом фоне из смальты — это поистине дворцовые интерьеры. Станция включена в список объектов культурного наследия регионального уровня.

5. «Достоевская»

Люблинско-Дмитровская линия метро довольна молодая, строительство шло в 1995-2007 годах, чтобы связать центр со спальными районами столицы. 19 июня 2010 года на ветке появилась станция, носящая имя русского мастера слова Федора Михайловича Достоевского, родившегося рядом на Божедомке, нынешней улице имени дрессировщика Дурова.

Сама литературная тема продиктовала архитекторам Дмитрию Гурскому, Льву Попову и Наталье Расстегняевой стиль нуар и образ интерьеров. Черно-белые стены из гранита, известняка и мрамора без другого цвета придали станции абсолютную индивидуальность. Пролеты между проходами на платформы покрыты иллюстрациями из флорентийской мозаики к произведениям Достоевского, а в конце посадочного тоннеля изображен сам писатель. Кованые ворота и фонари в интерьерах выполнены в стиле Петербурга XIX века.

Рядом со станцией расположены Центральный театр Российской Армии, Дом-музей Достоевского, Есенин-центр.

6. «Арбатская»

Если хотите увидеть стиль московского барокко в интерьере станции метро, вам на «Арбатскую» Арбатско-Покровской линии. Станция была открыта 5 апреля 1953 года, и в отличие от многих других здесь не использована тема войны. До 1940-х годов на этом месте располагался продовольственный рынок, поэтому проектировщики Леонид Поляков, Валентин Пелевин и Юрий Зенкевич на глубине 41 метра создали образ станции с отсылом к аркам арбатского рынка, с цветочными и фруктовыми гирляндами в интерьерах.

Белые оштукатуренные эллипсоидные своды и пилоны орнаментированы картушами и витыми жгутами, красный мрамор «салиэти» внизу пилонов украшен цветочными бутонами из керамики, а пол устлан гранитным мозаичным орнаментом. Гармонию завершают 6-рожковые бронзовые люстры, протянувшиеся на всю длину зала в 220 метров.

Вокруг станции много туристических локаций. Прежде всего это пешеходная улица Старый Арбат. Также здесь находятся Дом-музей Михаила Лермонтова, особняк Морозова в мавританском стиле под названием «Дом дурака» и особняк Шереметева в стиле позднего классицизма.

7. «Новокузнецкая»

Одна из старейших станций подземки «Новокузнецкая» на Замоскворецкой линии появилась 20 ноября 1943 года и названа так же, как и улица Новокузнецкая, на которой расположена. Станция является отличным образцом сталинского ампира — воплощения дворцовой парадности. Архитектор Владимир Гейльфрех спроектировал наземный вестибюль в виде ротонды с колоннадой и барельефами, а авторы проекта подземной части, супруги Иван Таранов и Надежда Быкова создали интерьеры с торжественным декором. Широкий фриз с барельефами знаменитых русских полководцев и красноармейцев тянется под сводом через весь проход.

Зал облицован несколькими сортами мрамора: светлым прохоро-баландинским, черным армянским хорвинанским, темно-серым каркодинским уральским. По центральной оси пола установлены высокие бронзовые торшеры с тонкой чеканкой. Их рассеянный свет освещает 8 потолочных мозаик работы художника Владимира Фролова. Эту ювелирную работу с сюжетами мирной жизни по эскизам Александра Дейнеки на медальонах диаметром 3 метра Фролов выполнил в блокадном Ленинграде. И только здесь в качестве скамьи вы увидите мраморные диваны первой половины прошлого века, называвшиеся «сталинскими кабинетными». У них прямая, очень высокая спинка и фигурные подлокотники.

Станция внесена в список объектов культурного наследия народов России. Отсюда можно дойти до других исторических объектов: здания Третьяковской галереи, первой столичной мечети 1823 года постройки и Храма Усекновения Главы Иоанна Предтечи 1515 года.

8. «Славянский бульвар»

Эта станция московского метро рядом со Славянским бульваром отличается особой стильностью. Открытая 7 сентября 2008 года на Арбатско-Покровской линии, она стала своеобразным променадом для жителей и гостей города. Архитекторы Софья Меженина, Вадим Волович и Денис Хохлов превратили посадочные платформы в подземные бульвары в стиле модерн, с характерными для него растительными орнаментами.

Платформенные стены станции облицованы зеленым мрамором «верде гватемала». Он органично сочетается с темно-серым полированным гранитом пола, в котором отражаются ступенчатые потолочные кессоны. Французский стиль «ар-нуво» фонарей-деревьев, множества кованых решеток ручной работы, скамей в форме ладьи и перил создает особую атмосферу для любителей романтики.

Этими же мотивами оформлена входная группа на станцию. Отсюда рукой подать до Музея Победы на Поклонной горе, природного заказника долины реки Сетунь и «ближней дачи» Сталина.

9. «Чертановская»

К 1982 году в Чертаново был закончен комплекс работ по застройке образцового жилого района, и 8 октября 1983 года в нем на Серпуховско-Тимирязевской линии метрополитена начала работу станция «Чертановская». Архитектор Нина Алешина выполнила проект в стиле распространенного в тот период позднесоветского модернизма, при этом постаралась сделать станцию не типовым проектом. Здесь очень высокий свод, который поддерживают 26 колонн. Из-за их формы, имеющей в сечении пятиконечную звезду, архитекторы между собой называли станцию «Звездной».

Ощущение света также создают белый мрамор «коелга» в облицовке и густой ряд ртутных светильников по всей длине станционного зала и вдоль посадочных платформ. График Михаил Алексеев и живописец Лидия Новикова украсили стены вставками из алюминиевого литья с мотивами строительства Новой Москвы, а во входном вестибюле оформили во всю стену панно из голубой и янтарной смальты на ту же тематику.

В окрестностях в основном парки, самый известный из которых – природно-исторический «Битцевский лес» с 10-ю рекреационными зонами. Самые любознательные могут дойти до 5-этажного офисного «лежачего небоскреба», получившего название из-за протяженности здания на 736 метров.

10. «Новопеределкино»

Москва давно шагнула за пределы МКАД, и линии метро потянулись туда. 30 августа 2018 года на Солнцевской линии в районе «Новопеределкино» появилась одноименная станция. Спустившись через типовой наземный павильон среди современных многоэтажек, пассажиры попадают в древнерусские терема со стрельчатым сводом. Но созданы они в стиле хай-тек, с применением технологичных материалов – стекла и металла.

Проект разработан архитекторами Евгением Леоновым и Александром Дембо из латышского архитектурного бюро United Riga Architects. Расписывать боярские палаты растительным орнаментом издревле было традицией на Руси. Авторский коллектив взял эту идею и использовал перфорированные подсвеченные панели, образующие на просвет сплошной травяной узор, напоминающий хохломскую роспись.

Теремные своды находятся в вестибюле, в станционном зале такие же прорезные орнаменты находятся на плоском потолке, а опорные столбы платформ покрыты нержавеющей сталью, скамейки вокруг которых сравнивают с «юбочкой» грибов. Из гранита здесь только пол.

До знаменитого поселка писателей Переделкино от станции метро 3 км. В нем находятся мемориальные дома-музеи Пастернака, Окуджавы, Чуковского и Евтушенко. Их прах покоится на местном кладбище (кроме Окуджавы). Там же находятся могилы Арсения Тарковского и Роберта Рождественского.

11. «Киевская»

Эта станция на Кольцевой линии метро в престижном районе Дорогомилово открылась 14 марта 1954 года и по праву признана одной из самых красивых станций московского метро с точки зрения художественного декора. Главный архитектор проекта Евгений Катонин возвел ее в стиле сталинского ампира. Сооружение монументально, станционный зал изобилует бронзой, лепниной и мозаикой.

Полукруглый свод с белоснежной штукатуркой поддерживают продолжающие его массивные колонны, облицованные понизу мрамором «коелга» с палеонтологическими вкраплениями и обрамленные лепным жгутом. Пространство колонн представляет собой незаурядную картинную галерею из 18 мозаичных полотен авторства Григория Опрышко и Александра Иванова.

Эта галерея посвящена дружбе между русским и украинским народами. Каждая картина окаймлена фигурной лепной рамой из гирлянд с названием на мраморном свитке. На посадочных платформах узорные вентиляционные решетки из бронзы также окружены рамой из лепнины, образуя художественные медальоны. Станция включена в перечень объектов культурного наследия России.

Сделав фотографии на Кольцевой линии, советуем перейти на «Киевскую» Арбатско-Покровской линии, где в интерьерах разместились 25 жанровых фресок с использованием приемов иконописи. В пешей доступности от станции находятся Триумфальная арка, Поклонная гора и музей-панорама «Бородинская битва».

12. «Электрозаводская»

Недалеко от Электрозавода в Москве на Арбатско-Покровской линии метро с 1941 года строили одноименную станцию, однако война помешала планам, и готовый тоннель использовался как бомбоубежище. Открыть ее смогли только 15 мая 1944 года. Первым архитектором был Владимир Щуко, а после его смерти работу продолжили Владимир Гельфрейх и Игорь Рожин. Это был типовой проект, однако авторы придали ему нестандартность.

Наземный вестибюль в дорическом стиле с приземистым куполом встречает пассажиров скульптурной группой «Метростроевцы» авторства Георгия Мотовилова. Им же созданы и барельефы с изображением передовиков производства, размещенные на массивных колоннах станционного зала.

Сооружение изобилует архитектурными медальонами и горельефами. Все они так или иначе связаны с человеком интеллектуального и физического труда. Портреты ученых — основоположников электротехники украшают входную группу вестибюля. Примечательной особенностью является освещение зала, подчеркивающее тематику интерьера. Вдоль всего свода тянутся шесть рядов из 318 полукруглых алюминиевых кессонов, то есть углублений, в которых расположены лампы.

Станция является объектом культурного наследия Москвы. Рядом можно посмотреть особняк в стиле модерн купца Носова 1903 года архитектора Кекушева, загородный дворец императрицы Елизаветы Петровны в стиле барокко, возведенный в 1739 году зодчим Растрелли, или прогуляться по Семеновскому парку.

13. «Таганская»

На Таганской площади Москвы издалека виден наземный вестибюль станции под тем же названием. Он построен в стиле сталинской неоклассики, с галереей арок и рустованными колоннами. Станция на глубине 53 метра построена по проекту архитекторов Константина Рыжкова и Александра Медведева и открыта 1 января 1950 года на Кольцевой линии. Внутри наземный вестибюль – это круглый зал с куполом 9, 5 метра, с кессонами, общий рисунок которых повторяет структуру семечек в шляпе подсолнуха. В центре купола панно «Салют Победы» работы монументалистки Александры Ширяевой.

В средние века на месте площади располагалась Гончарная слобода, поэтому выбор художественного оформления пал на майолику. Создание богатого декора станционного зала поручили выдающимся керамистам во главе с Павлом Кожиным. Белые крестовые своды зала наподобие средневековых палат стоят на пилонах, украшенных 34-мя голубыми стрельчатыми панно, повторяющими форму остроконечных кокошников. На панно находятся медальоны из белой глазури с изображением воинов Красной Армии. Завершают декор бронзовые потолочные светильники с 10-ю лампами-бутонами вокруг синей чаши.

По соседству с наземным вестибюлем станции расположены легендарный Театр на Таганке и памятник архитектуры XVII века церковь Николая Чудотворца, а в 300 метрах принимает экскурсантов экспозиционный комплекс времен холодной войны «Бункер-42».

14. «Проспект Мира»

Составные участки проспекта Мира до середины 50-х годов XX века назывались по-разному, пока в 1957-м по нему не прошествовали делегации Всемирного фестиваля молодежи и студентов. Тогда-то он и получил единое обозначение «Проспект Мира». Еще 30 января 1952 года построенная в его начале станция метро «Ботанический сад» встретила первых пассажиров. Архитекторами станции стали Владимир Гельфрейх, Михаил Минкус и Аркадий Аркин. С переименованием улицы название «Проспект Мира» получила и она.

По этой причине все оформление никак не связано с темой мира, здесь все оформлено под первоначальное название «Ботаническй сад». Вестибюль станции встроен в жилой сталинский дом, где между двумя грандиозными декоративными арками входов установлена композиция «Плодородие» скульптора Прасковьи Мельниковой. Образ отсылает к древнегреческой богине Деметре.

Во входном павильоне установлены облицованные зеленой керамикой колонны, покрытые густым узором. Переходы и станционный зал отделаны мрамором кремового цвета, а путевые стены из густо-красного уральского мрамора подчеркивают античную дворцовость. Добавляют впечатлений фарфоровые фризы Георгия Мотовилова, где фигуры тружеников сельского хозяйства в обрамлении растительных орнаментов выполнены в древнегреческом стиле.

Рядом со станцией много интересных мест, среди которых отметим Ботанический сад МГУ (Аптекарский огород) и Центр современного искусства «Ветошный».

15. «Авиамоторная»

30 декабря 1979 года, к предстоящей Олимпиаде в Москве, Калининско-Солнцевская линия метрополитена обзавелась станцией «Авиамоторная», по названию проходящей рядом улицы. Группа архитекторов под руководством Александра Стрелкова выполнила ее в стиле минимализма, популярного в мире в те годы. Конструктивизм, монохромность и упрощенные формы этого направления в полной мере отразились в интерьере станции.

Обязательные для станционных залов колонны покрыты одним из самых используемых в метростроении кремовым мрамором «коелга». Тему авиастроения в убранстве станции оформляли скульпторы Джем Бодниек, Хаим Рысин и художник Анатолий Мосийчук. В станционном зале солирует главное украшение – декоративный свод золотистого цвета на всю его длину. Он составлен из множества пирамидок с чеканкой, с вмонтированными четырьмя рядами лампочек. Узоры чеканки по анодированному металлу разные, это и солнечные лучи, и созвездия.

Над выходом к эскалаторам находится металлическая композиция, в которой струи воздуха обтекают лопасти винта самолета. А заполнявшее долгие десятилетия торец большое панно из рифленого серебристого металла «Икар» Мосийчука перенесено в переход на новую станцию «Авиамоторная» Кольцевой линии. Торец был разобран и стал частью этого перехода.

Отсюда до пассажирской железнодорожной платформы всего 400 метров. А из достопримечательностей самым заметным является дворцово-парковый ансамбль «Лефортово» эпохи Петра I.

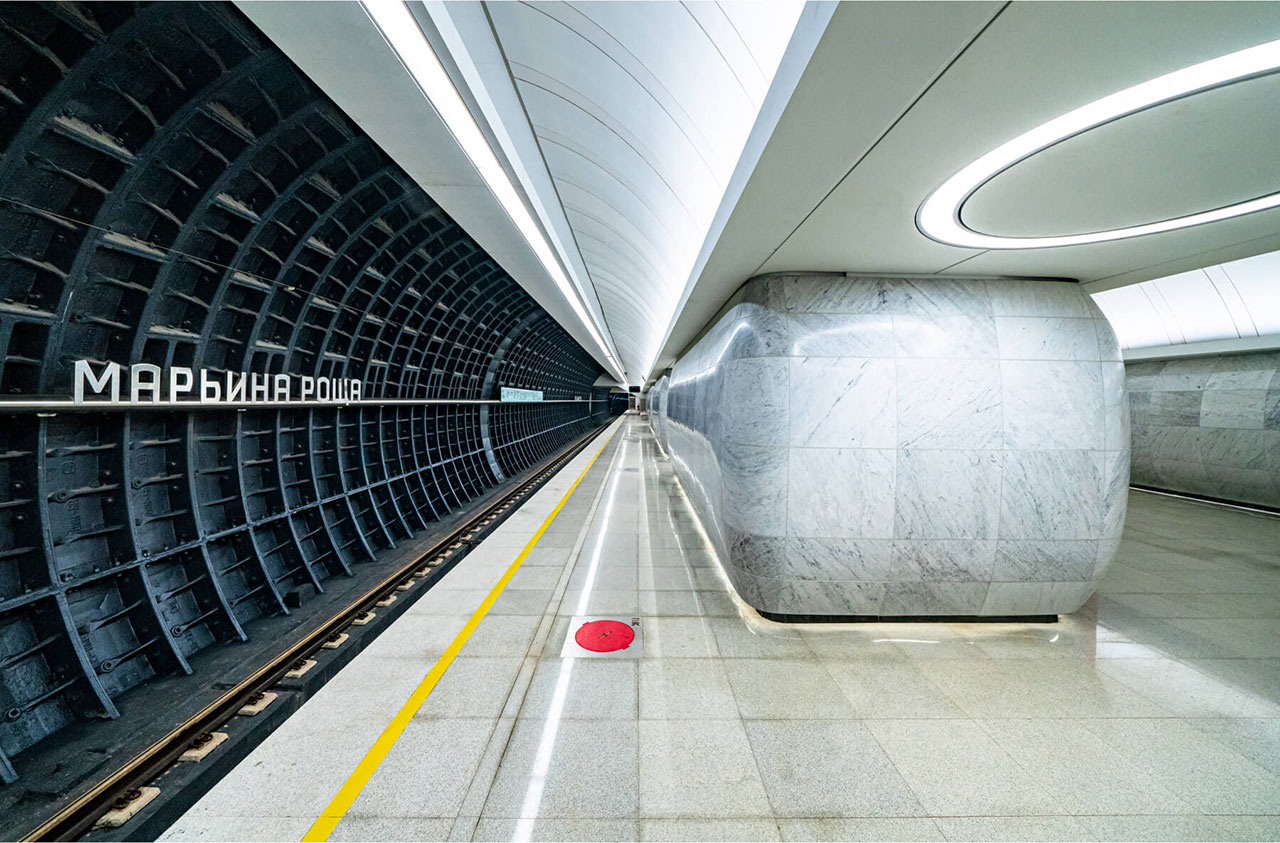

16. «Марьина Роща»

С начала XXI века московское метро шагнуло в отдаленные районы столицы. На расстоянии 10 километров от исторической Кольцевой была построена Большая Кольцевая линия, которая соединила на пути радиальные станции. Москвичи и гости города в рамках проекта «Активный гражданин» признали среди новых остановок «Марьину Рощу» самой лучшей и красивой станцией метро в Москве, на улице Шереметьевской. Ее открыли 1 марта 2023 года на Большой Кольцевой линии.

Это командная работа столичного архитектурного бюро AI Architects. Первоначально проект носил название «Шереметьевская», поэтому визуализацией авторы выбрали тему фарфора, отображающую традиции званых чаепитий в дворянских усадьбах. При этом дизайн всего сооружения выполнен в стиле хай-тек. Пилоны из полированного итальянского мрамора «бьянко каррара» на платформе стилизованы под округлые фарфоровые белые чайники с эффектом мелких трещин. Путевые стены оставили без декора, окрасив металлические решетки — тюбинги в черный цвет.

А вот стены вестибюля опираются на эффектные шары из полированной нержавеющей стали, выдающиеся на улицу. Диаметр этих сфер 2, 5 метра. Дизайн великолепно сочетается с турникетами, которые на старых станциях зачастую выбиваются из общего исторического антуража. На станции мягкое освещение, достигнутое за счет закарнизного размещения технических светильников, с направлением света вверх. Эскалатор самый длинный из всех станций -130 метров, спускает пассажиров на 64, 5 метра.

Под боком расположены Центральны музей Вооруженных Сил РФ, памятник советского авангарда «Бахметьевский гараж» и ММЦ «Планета КВН», в котором часто дает свои спектакли Театр «Сатирикон».

17. «Римская»

Названия станций московской подземки обычно связаны с местом нахождения тех или иных локаций. Но есть в столице станция, никак с этим не ассоциированная. Она называется «Римская» и явилась ответным жестом культуре Италии, где в Милане существует станция Moscova. В создании «Римской» участвовали итальянские зодчие Джампаоло Имбрини и Андреа Куатрокки. От российской стороны в проекте работал Лев Попов. На глубине 54 метра на Люблинско-Дмитровской линии эта творческая команда создала частичку Вечного города, и 28 декабря 1995 года станция состоялось открытие.

В станционном зале два ряда невысоких массивных колонн облицованы светлым каррарским мрамором из Тосканы. Именно этот вид камня использован при постройке храма Аполлона Палатинского I века до н.э. Вдоль свода тянутся круглые ниши с вмонтированными лампами. А вот майолика появилась в Италии только в Эпоху Возрождения, и скульптор Леонид Берлин изготовил 4 цветных медальона из майолики на тему всемирно известных римских скульптур. Над арками переходов на нас смотрят «Капитолийская волчица» с Ромулом и Ремом, «Мадонна с младенцем Иисусом», маска Тритона «Уста Истины» и «Арка Константина с двумя ангелочками». Не прошли авторы проекта и мимо античной традиции повсеместных фонтанов. «Римская» — единственная столичная станция с фонтаном. На живописных руинах коринфских колонн у струй сидят два ребенка – будущие основатели Рима Рем и Ромул.

В окрестностях станции полностью сохранился «Ансамбль Рогожской слободы» с дореволюционной застройкой, древний Спасо-Андроников монастырь 1357 года и работает экспозиция «Моторы войны» на основе частных коллекций.

18. «Парк Победы»

Самая глубокая станция Москвы погружена на 73 метра от земли. Она является кросс-платформенной, то есть для перехода на другую линию в одном направлении нужно просто перейти на другую сторону того же перрона. Относится к двум линиям – Солнцевской и Арбатско-Покровской, и носит название мемориального парка рядом на Поклонной горе. Не имеет наземного вестибюля, из подуличного перехода пассажиры попадают сразу в подземный холл.

Первый станционный зал был открыт ко Дню Победы 6 мая 2003 года, второй — 31 января 2014 года, оба они решены в единой архитектурной стилизации под сталинский ампир. Архитекторы Николай Шумаков и Наталья Шурыгина при оформлении руководствовались названием станции, поэтому интерьеры выполнены в триумфальном, мемориальном духе, поскольку недалеко на Кутузовском проспекте находятся Триумфальная арка, Музей Победы и панорама «Бородинская битва».

В отделке колонн, пилонов, путевых стен использовались два вида первоклассного итальянского мрамора: красного-коричневого «россо верона» и белого «каррара». Полы выложены шахматной клеткой из мансуровского гранита и «габбро», такой пол традиционно применялся во дворцах времен Петра I. Просторный вестибюль оформлен колоннами и большими полусферами-светильниками, что придает сдержанной торжественности.

Два станционных зала рифмуются: на Солнцевской линии пилоны и путевые стены облицованы красно-коричневым с белым обрамлением, на Арбатско-Покровской – белым с красно-коричневым. Во втором зале весь торец занимает панно из перегородчатой эмали «Победа в войне 1812 года» авторства Зураба Церетели. Его второе панно «Победа 1945 года» в противоположном торце было демонтировано при строительстве в этой части выхода в город.

19. «Тропарево»

В XVI веке в этом месте было село Тропарево, от него свое обозначение унаследовал район Москвы, а 8 декабря 2014 года здесь открылась станция метро с тем же названием. Она резко отличается от исторических станций этой ветки, дав старт ее продлению на юго-запад столицы.

Рядом раскинулся лесопарк, и архитектор Анатолий Тарасов, чтобы не трогать зеленую зону, применил стиль минимализма, с его лаконичностью и функциональностью. Тем более, что эта станция мелкого заложения и имеет глубину всего 12 метров. Вход на станцию выполнен в виде козырька кепки с желтой подшивкой, который выходит из земли и выглядит, как арт-объект. Там же находятся оригинальной формы лифтовые павильоны.

Перекликаясь с наземным парком, в станционном зале по всей длине протянулась аллея из 10 деревьев, выполненных из нержавеющей стали. Это дизайнерские светильники с зеркальными панелями, отражающими свет от вмонтированных в условные листья ламп. Зеркальные панели можно увидеть и в верхней части путевой стены. Света добавляют три сорта светлого уральского гранита, покрывающего пол, и фигурные деревянные скамьи в виде приствольного бордюра деревьев.

В Тропаревском парке можно прогуляться по экотропе, заглянуть в Аптекарский огород с 50-ю видами лекарственных растений и посмотреть памятник русскому военачальнику генералу Михаилу Скобелеву.

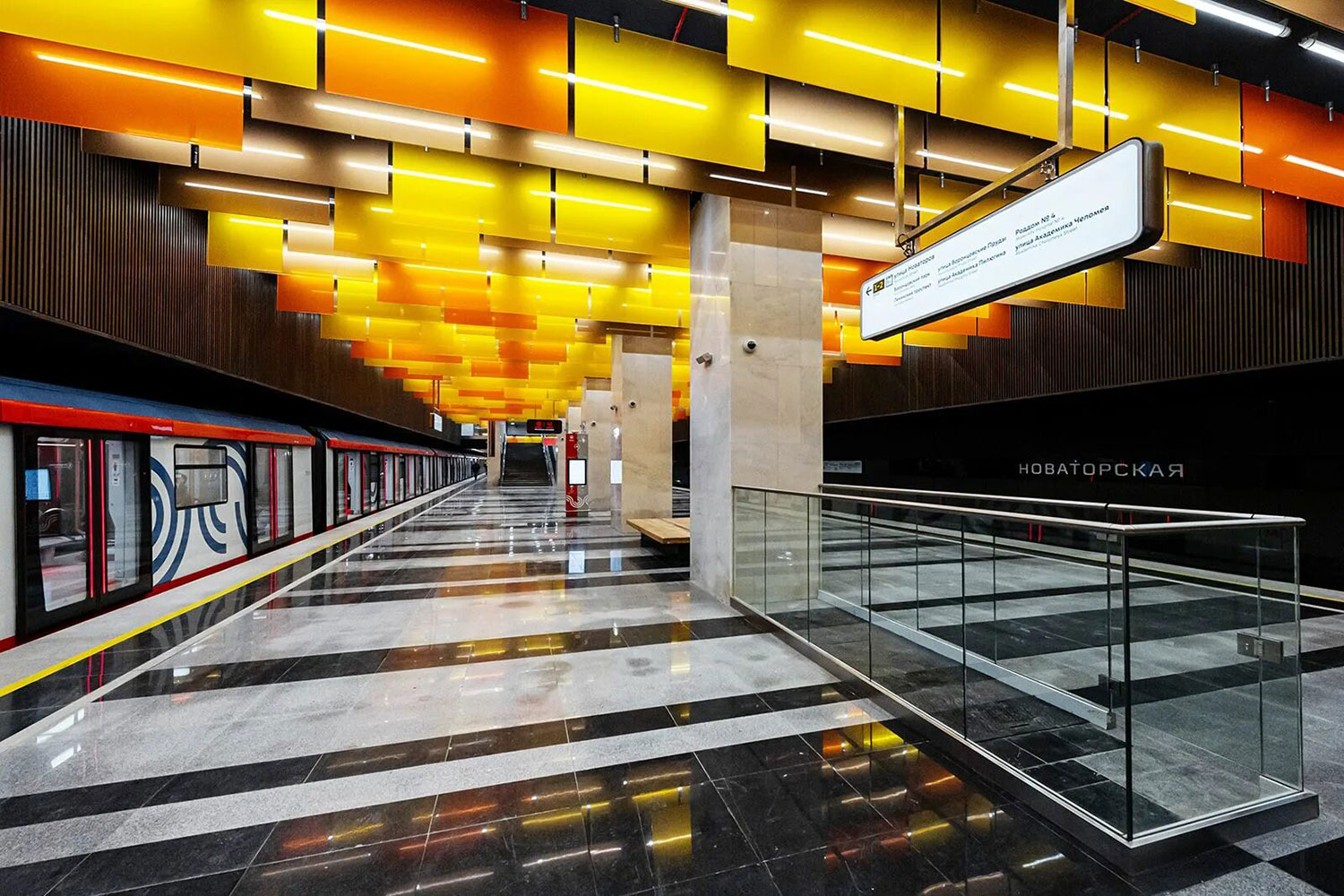

20. «Новаторская»

В 2021 году в Москве было открыто 11 новых станций. Одной из них стала «Новаторская», принявшая пассажиров 7 декабря 2021 года на Троицкой линии с переходом на Большую Кольцевую линию. Станция – тезка улицы, на которой находится.

Проект разрабатывали архитекторы Александр Вигторов и Андрей Каретников, выбрав стиль концептуальной архитектуры с теплой оранжевой атмосферой. Поскольку станция заложена на глубине всего 11 метров, это позволило авторам сделать колонны станционного зала тоньше при высоте свода 5,5 метров, создав акцент оформления на потолке. Он подвесной, собран из оранжевых коробов. В них вмонтированы лампы, обыгрывающие эффект уютно светящихся московских окон.

К слову, на одноименной платформе Большой Кольцевой это впечатление достигнуто густо свисающими с потолка желтыми разноформатными полотнами из триплекса. Впервые примененное в интерьерах метро такое трехслойное стекло стало визитной карточкой данной станции. Путевые стены облицованы искусственным кварцевым агломератом оранжевого и терракотового цвета. Для отделки также использовали горный карельский и крымский камень «габро-диабаз».

В окрестностях станции расположена усадьба «Воронцово» конца XVIII века. Ее парк с каскадом прудов является памятником садово-паркового искусства.

21. «Кропоткинская»

Это одна из старейших станций, она начала работать 15 мая 1935 года. Тогда станция носила название «Дворец Советов», который планировали построить на месте нынешнего Храма Христа Спасителя. Дворец не построили, и в 1957 году ее переименовали в «Кропоткинскую» по названию улицы.

Станция имеет привлекающий внимание наземный вход, автор которого Самуил Кравец создал его в виде паркового павильона со сквозной аркой. Подземные интерьеры выполнены в стиле советского ар-деко. Архитекторами станционных залов стали Анатолий Душкин и Яков Лихтенберг. В общий стиль они добавили элементы древнеегипетских храмов: два ряда колонн из сероватого уральского мрамора имеют по 10 граней, расширяясь под потолком в форму звезд. Из выгнутых внизу, они становятся вогнутыми наверху. В капителях колонн спрятаны светильники, рассеивающие свет по белому своду. Интерьер выполнен в монохромной палитре. Стены здесь тоже облицованы белым мрамором «коелга» и «уфалей», а пол выложен розово-серым гранитом. Главное на станции – игра света.

Прямо со станции можно выйти к подножию Храма Христа Спасителя, недалеко находится музей изобразительных искусств им. А.С. Пушкина, а через Патриарший мост попадают в культурный мега-кластер «Красный Октябрь», где в бывшей шоколадной фабрике бурлит художественная жизнь.

22. «Театральная»

В начале 1938 году началось строительство Замоскворецкой ветки метро, а уже 11 сентября того же года открылась станция «Театральная». Она расположена у Большого театра с его Театральной площадью, помимо него это место театров и музеев, оттого название совершенно естественно. Автором проекта был Иван Фомин, а после его смерти замысел воплощал Леонид Поляков.

Своих наземных павильонов у станции нет, из нее можно выйти через станции «Охотный Ряд» и «Площадь Революции». Поэтому можно сразу идти любоваться декоративным нарядом станционного зала. Вместо запланированной Фоминым темы спорта в театральных интерьерах, Поляков полностью посвятил оформление искусству театра. Колонны со складками кулис из светлого прохоро-баландинского мрамора подпирают центральный свод с ромбовидными кессонами. В нишах между колоннами установлены мраморные скамейки, сидя на которых можно долго рассматривать потолок, где в кессонах помещены танцующие и играющие на народных инструментах фигуры разных народов СССР, чередуясь с венками из фруктов.

Эти 14 композиций имеют особую ценность. Созданные мастерами на Ленинградском фарфоровом заводе по эскизам художника Натальи Данько, рельефы имеют неординарный для керамики размер в один метр.

Станция «Театральная» — это пять минут ходьбы до Красной и Манежной площадей, Московского Кремля, Большого театра, Александровского сада и Исторического музея.

23. «Белорусская»

Станция на глубине 42 метра названа по Белорусскому вокзалу, у которого находится. Она начала действовать 30 января 1952 года и стала последней станцией метро при жизни Сталина. Зодчие Иван Таранов и Надежда Быкова создали ее в стиле советской сталинской архитектуры, выбрав тематику сельского хозяйства и культуры Белорусской ССР.

Уже на входе пассажиров встречает массивное панно из подсолнухов и снопов пшеницы, выполненное из травленного металла. Сам станционный зал просторен за счет высоких сводов, опоры понизу облицованы уральским мрамором «коелга» с останками окаменевших моллюсков, а по белой штукатурке стен и потолка много лепного орнамента. Обращают на себя внимание бра в виде больших настенных ваз из мрамора, стекла и бронзы, все освещение зала и платформ обеспечивается только ими.

Драгоценной частью интерьера являются 12 флорентийских мозаик художника Григория Опрышко. Эти изображения людей труда за работой вмонтированы в потолочные кессоны. Есть на станции скульптурная группа «Белорусские партизаны» творческого коллектива под руководством художника Сергея Орлова. Композиция установлена в память о том, что именно с Белорусского вокзала отправлялись военные эшелоны как в Первую мировую, так и в Великую Отечественную войны. Вторая композиция «Советская Белоруссия» многие годы считалась утраченной, а в 2021 году обнаружена распиленной и восстановлена на «Белорусской» радиальной.

В окрестностях можно посмотреть сталинский «Дом с башенками», образец раннего новгородского зодчества — Храм Николая Чудотворца и ажурную историческую кладку фасада Культурно-делового комплекса, разместившегося в бывшей кондитерской фабрике «Большевик».

24. «Фонвизинская»

Еще одна из «литературных» станций посвящена известному писателю XVIII века Фонвизину. Рядом находится улица его имени. «Фонвизинская» стартовала для пассажиров 16 сентября 2016 года на Люблинско-Дмитровской линии. Это одно из самых глубоких сооружений – 65 метров под землей.

Архитекторы станции Николай Шумаков и Александр Некрасов реализовали проект в стиле постмодернизма, с применением инновационных технологий. Обязательные для станционных залов пилоны вогнуты, отделаны высокопрочным карельским гранатовым амфиболитом и саянским мрамором. Гамма станции монохромная, здесь только серый и черный цвет. Искусственные серые подвесные панели образуют дугообразный свод, который ярко отражается в отполированном гранитном полу.

Но самым примечательным являются подсвеченные изнутри 3d-панно на боковых поверхностях пилонов. Художник Константин Худяков создал эти 28 оригинальных витражей с золотистыми элементами, на них в полный рост изображены персонажи комедии Фонвизина «Недоросль». Интересно, что для персонажей позировали авторы проекта, запечатлев себя для потомков.

Недалеко можно посетить научно-познавательный центр «Коралловый риф» с мультимедийными экспозициями о подводном мире, этнографический музей-мастерскую «Потомки» и оранжерею Главного Ботанического сада.

25. «Савёловская»

В Москве есть вокзал Савеловский, с которого отправляются только пригородные поезда. Не удивительно, что при пассажиропотоке около 50 тысяч человек в сутки вокзал нуждался в собственном транспортном хабе на Большой кольцевой линии непосредственно под вокзалом. И к 30 декабря 2018 года жители и гости столицы получили эту станцию, сокращающую время на маршруте в 1, 5 раза.

На глубине 65 метров команда архитекторов под началом Николая Шумакова создала пространство в стиле урбанистического Loft с серо-черной цветовой палитрой. В облицовке использованы сибирские известняк и гранит. С их помощью станционный зал стилизован под сияющий тоннель для метропоездов, где по центру потолочного свода протянулась направляющая линия лаконичных светильников.

Стены путей представляют собой обнаженную чугунную строительную решетку, называемую тюбингом. Этот масштабный элемент стрит-арта дополняет экспозиция в переходах. В ней на больших профессиональных фотокадрах запечатлены рабочие мгновения строительства станции.

В окрестностях станции любознательным советуем рассмотреть само здание железнодорожного Савеловского вокзала начала XX века в стиле неоклассицизма, каланчу пожарной части возрастом 110 лет, шатровую колокольню XVII века в стиле узорочья и действующую как храм Дмитрия Донского.