Главное здание МГУ имени Ломоносова

Эта архитектурная достопримечательность российской столицы — воплощение противоположностей. Она в числе самых «молодых», дата постройки — 1953 год. Однако в здании располагается одно из старейших учебных заведений нашей страны. История Московского государственного университета имени М. В. Ломоносова началась в 1755 году. В проекте седьмой сталинской высотки соединились лучшие и худшие черты советской эпохи. С одной стороны передовые технологии и авангардные идеи, с другой — идеологическое давление и труд заключенных. Выясним, как шло строительство главного здания МГУ на Воробьевых горах, что находится внутри и какие легенды рассказывают о нем.

История

Инициаторами создания Московского университета стали выдающийся ученый М. В. Ломоносов и его друг — государственный деятель И. И. Шувалов. Их предложение поддержала императрица Елизавета. 25 января 1755 года своим указом она основала Московский государственный университет. В новом учебном заведении было всего три факультета: философский, юридический и медицинский. На момент открытия числилось 100 студентов и 26 преподавателей. По распоряжению Елизаветы Петровны университету отдали бывший Аптекарский дом на Красной площади возле Воскресенских ворот. Здание оказалось слишком тесным. В конце XVIII века на углу Большой Никитской и Моховой открыли новые учебные корпуса, там постепенно образовался «университетский квартал». Он расширялся, также росло количество факультетов и число студентов. В середине XX века университету принадлежало 22 здания, но они были переполнены. В 1948 году ректор МГУ Александр Несмеянов обратился к И. В. Сталину с просьбой выделить для университета высотку, которую планировали построить на Ленинских горах.

Проектирование

Постановление о строительстве нового здания университета приняли на Политбюро ЦК КПСС 15 марта 1948 года. Для возведения высотки выделили 110 гектаров в районе Ленинских гор рядом с Москвой-рекой. Предполагалось, что здание будет не менее 20 этажей (высотой свыше 180 метров), в нем разместятся около 150 аудиторий и 700 лабораторий. В корпусе должны быть помещения для комфортного проживания 6 тысяч учащихся, а также квартиры для преподавателей. Вокруг — парк и ботанический сад. 1952 должен был стать годом открытия объекта.

Поначалу автором проекта главного здания Московского университета назначили Бориса Иофана. Архитектор уже выполнял важные государственные заказы, в их числе «Дом на набережной», жилой комплекс для партийной элиты, и павильоны СССР на международных выставках в Париже и Нью-Йорке. Он также проектировал Дворец Советов, восьмую сталинскую высотку, которая не была построена. Иофан предложил общую концепцию комплекса МГУ — монументальное здание из пяти частей, расположенных, как ступени. Центральный корпус — самый высокий с башней. К нему с обеих стророн симметрично пристыкованы два боковых более низких корпуса с часовыми башнями. Затем примыкают два крыла, которые еще ниже. Они украшены декоративными башенками-пинаклями. На самой главной башне Иофан планировал поставить, по одной версии, скульптуру М. В. Ломоносова, по другой — В. И. Ленина или композицию, символизирующую студенчество — группу людей, которые держат над головой огромные книги. Архитектор настаивал на размещении высотки на кромке обрыве над Москвой-рекой. Однако его рискованная идея не нашла понимания. До начала строительства Иофана сместили, а должность главного архитектора занял Лев Руднев, академик и лауреат Сталинской премии. Он перенес стройку на 800 метров от опасной зоны. Основные технические параметры остались почти без изменений, как и архитектурный стиль здания МГУ, который получил название сталинский ампир.

Строительство главного здания МГУ

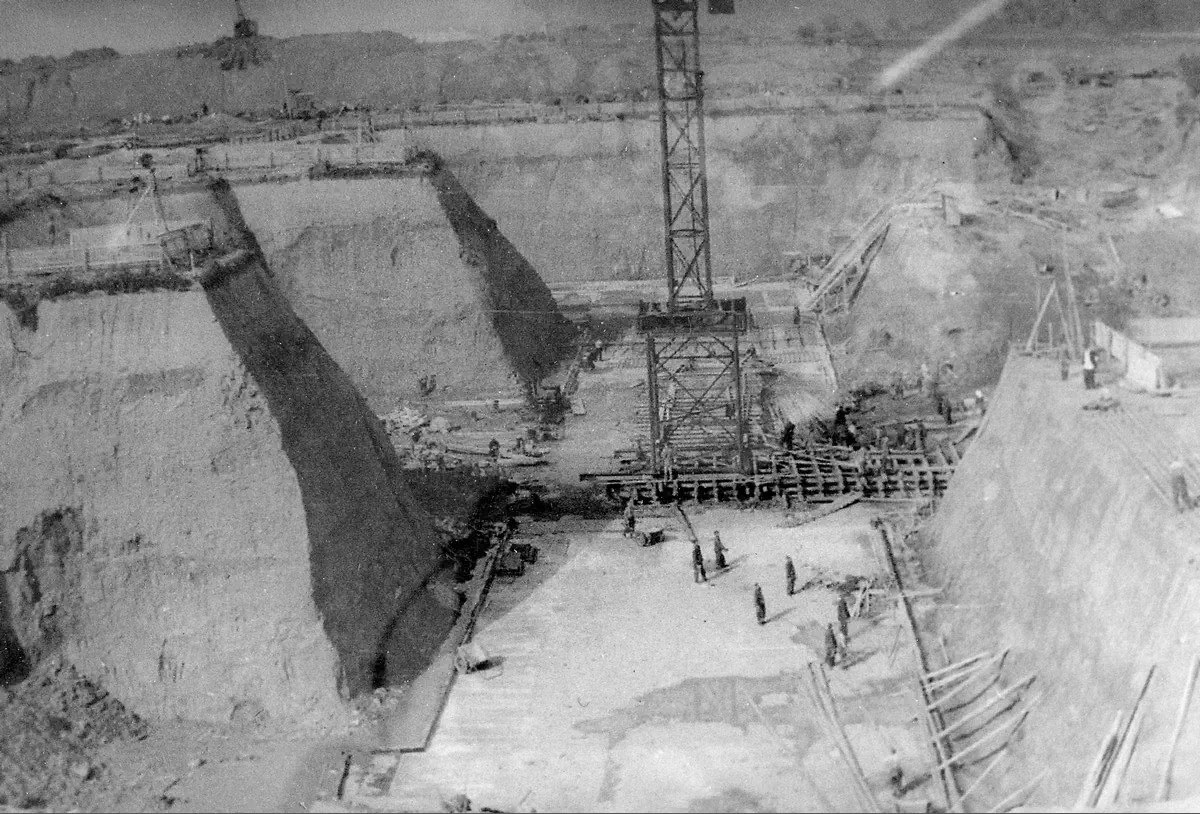

Строительство главного здания МГУ на Воробьевых горах официально начали 12 апреля 1949 года, когда состоялась церемония закладки первого камня в фундамент. Однако земляные работы проводили заранее с декабря 1948 года. Возвести корпус планировали за четыре года. Это предельно короткий срок для такого масштабного проекта.

Льву Рудневу, новому архитектору главного здания МГУ, и его команде, состоящей из опытных градостроителей — С. Чернышёва, П. Абросимова, А. Хрякова и инженера-конструктора В. Насонова, пришлось решать сложные задачи прямо «с колес». Главная из них — не допускать простоев, чтобы уложиться в отведенный срок. Изменения, ускоряющие и улучшающие работу, вносились уже по ходу реализации проекта. Стройматериалы, технологии, новаторские решения, которые впервые «обкатали» на этой высотке, позже использовали при возведении Останкинской башни, первых атомных электростанций и для массовой застройки из панельных «хрущевок».

К примеру, при закладке фундамента выяснилось, что скальные породы расположены на глубине 120 метров. Поэтому основание здания необходимо усилить. Инженеры разработали оригинальный фундамент: коробку из железобетона разместили на глубине 14 метров и заполнили арматурой. Для этого вынули грунт, вес которого был равен весу строящегося здания.

В середине XX века Ленинские горы были малонаселенным пригородом Москвы. Для строителей потребовалось жилье. Огромные бараки, которые вмещали тысячи человек, поставили рядом с котлованом. Потом рабочих стали отселять в щитовые дома в Раменках, это соседний район Москвы.

Проект курировал генеральный комиссар госбезопасности Лаврентий Берия, потому что на стройке были заняты заключенные. На первых этапах их допускали только к вспомогательным работам. Например, они занимались нарезкой гранита в местах, где его добывали. Ближе к финалу строительства дефицит рабочей силы заставил пересмотреть использование спецконтингента. По некоторым данным, на расстоянии не более 3 километров соорудили 8 бараков и поставили 11 палаток, территорию обнесли деревянным забором. Весной 1952 года там содержали около 3 тысяч человек, занятых на стройке. На 22-м этаже здания организовали лагерный пункт «Высотный» для 700 (по другим сведениям для 368) осужденных, которые выполняли отделку уже готовых помещений. Кстати, новый корпус помогали строить и студенты МГУ.

К концу 1949 года каркас здания вырос до 10 этажей. Прямо к строительной площадке провели железнодорожные пути от станции Очаково. Поездами доставляли габаритные и тяжелые грузы. После завершения стройки убрали часть ветки, но остались рельсы вдоль Ломоносовского проспекта и железнодорожный переезд на Мичуринском проспекте. Полностью их демонтировали только после 2000 года.

К апрелю 1950 года строители изъяли 1 миллион кубометров грунта, залили 130 тысяч кубометров бетона и установили 15 тысяч тонн металлических конструкций. За год здание МГУ подняли на 18 этажей.

Весной 1951 года кирпичную кладку в центральной части главного корпуса довели до 26 этажа. Пока каменщики двигались вверх, внизу и боковых частях трудились отделочники. Началась наладка лифтового хозяйства. Шесть подъемных механизмов должны были доходить до 19 этажа и двигаться со скоростью полтора метра в секунду. В сентябре 1951 года приступили к установке шпиля на центральной башне здания.

Строительные работы закончились в 1953 году. 1 сентября в главном здании МГУ состоялась церемония открытия. В этот же день студенты приступили к занятиям в новых аудиториях.

Архитектура и что внутри

Главный руководитель проекта Лев Руднев говорил, что перед коллективом архитекторов и строителей поставлена цель — создать уникальный центр советской науки и подчеркнуть величие коммунистической идеи. Этот посыл отражен в архитектурном стиле здания МГУ. Седьмая сталинская высотка построена в виде ступенчатой пирамиды. В центре — самая высокая и объемная часть, которая состоит из 32 этажей и увенчана башней со шпилем. Слева и справа к ней примыкают одинаковые 18-этажные корпуса, на них башни с часами. К каждому из них пристыковали «крыло», состоящее из 12 этажей. Поэтому на вопрос, сколько этажей в главном здании МГУ, нет однозначного ответа. Все элементы комплекса симметричны — зеркально повторяется оформление фасадов и расположение окон.

Принцип иерархии прослеживается во всех частях здания. Самая высокая центральная состоит из объемов, которые поставлены друг на друга. Каждый следующий меньше и легче предыдущего. Эту разницу подчеркивает декор. Внизу его почти нет, только массивный карниз. Ярус выше украшен фризом и рельефными вставками. Верхние объемы цилиндрической формы. Завершает композицию устремленный ввысь шпиль со звездой, обрамленной колосьями. Иерархия заметна и в оформлении боковых частей. Башни с часами на 18-этажных корпусах сопоставимы с навершиями в виде снопов на 12-этажных.

Новый комплекс Московского госуниверситета проектировали как замкнутый наукоград. Предполагалось, что он будет полностью удовлетворять все нужды своих обитателей. Поэтому главное здание МГУ внутри состоит не только из сотен аудиторий и лабораторий. Также в нем размещены жилые комнаты для студентов и аспирантов, квартиры для профессуры, столовые, библиотеки, культурный центр, несколько спортивных залов, бассейн и многое другое. В интерьере много мрамора и дерева, мозаики и барельефов, тяжеловесных плафонов и люстр.

Расскажем подробнее, что находится в главном здании МГУ.

- Основной корпус. На 9 и 10 этажах в высотной части здания находятся ректорат МГУ, административный аппарат и научная библиотека. С 3 по 8 этажи занимает геологический факультет. Механико-математический расположен на 12−16 этажах, а с 17 по 22 — географический. В этом же корпусе располагается актовый зал, вмещающий полторы тысячи человек. В фойе стоят бронзовые скульптуры Д. Менделеева, И. Мичурина, И. Павлова и В. Жуковского. На стенах — мозаичные профили всемирно известных ученых. Одну из стен актового зала украшает огромная мозаика, выполненная Павлом Кориным, известным советским художником, лауреатом Сталинской премии. Панно изображает знамена и символы наук. 11 и 23 этажи отданы под технические нужды.

- Смотровая площадка МГУ расположена в основной части здания на 32 этаже, на высоте 230 метров. Круговой балкон отделан фигурными зубцами, которые подсвечены в темное время суток. Поэтому площадке дали неофициальное название «Корона Москвы». Отсюда столица видна, как на ладони.

- Музей землеведения — это 24 зала, которые находятся на семи этажах (с 24 по 28, а также 30 и 31). Экспозиции отражают развитие естественных наук: геологии, географии, биологии, физики, астрономии. Есть выставки, посвященные путешественникам и первооткрывателям.

- Университетский кампус. В 19-этажных корпусах по бокам от центра расположены студенческие общежития и комнаты аспирантов. В них могут разместиться более 5 тысяч человек. Внутри есть все, что нужно для жизни — оборудованные кухни, прачечные, комнаты для отдыха и учебы. В отдельном блоке — 184 квартиры для проживания профессоров и преподавателей.

- Скульптурное оформление здания МГУ выполнено в стиле сталинского ампира — декор торжественный, монументальный, символичный. Над главным входом — барельеф скульптора Г.И. Мотовилова «Народ-созидатель». На портике — бронзовые «Физкультурники» (автор С.М. Орлов). На выступающих частях главного корпуса симметрично расположены восьмиметровые скульптуры — два рабочих и две колхозницы. В университетском сквере стоит памятник М.В. Ломоносову. Автор монумента Николай Томский. У главного входа со стороны Москва-реки расположен 70-метровый четырехугольный декоративный бассейн. На аллее вдоль него установлены бюсты 12 русских ученых и литераторов, которые внесли большой вклад в продвижение науки. Над созданием этих скульптурных изображений трудились сотрудники мастерской Веры Мухиной. Она сама стала автором композиции «Вечная молодость науки». Это две скульптуры по обеим сторонам от входа — юноша и девушка с книгами. С южной стороны здания – две скульптурные группы С.М. Орлова «Молодежь в науке» и «Молодежь в труде».

- Садово-парковый ансамбль университетского комплекса занимает примерно 60 гектаров. Это парки, скверы, бульвары, сады. В 50-е годы прошлого века здесь высадили высажено свыше 50 тысяч кленов, елей, лип, каштанов, дубов, берез и других деревьев, а также 400 тысяч саженцев кустарников. Среди них преобладают сирень, акация, шиповник, смородина, барбарис. На 30 гектарах располагается Ботанический сад МГУ, который является исследовательской площадкой для студентов и ученых.

Главное здание МГУ — цифры и даты

Проследим основные вехи учебного заведения и параметры главного здания. Выясним, сколько кабинетов в МГУ и какую сумму потратили на стройку:

- 04.1949 — начало строительства главного здания МГУ;

- 09.1953 — торжественное открытие университетского комплекса;

- 180 миллионов — столько штук кирпича уложили строители;

- 183 метра — высота главного здания МГУ в Москве на Воробьевых горах, без шпиля;

- 240 метров — высота со шпилем;

- 1 370 000 м3 — общий объем новых корпусов;

- 162 — количество аудитории для лекций и групповых занятий;

- 1693 — число учебных и научных лабораторий;

- 5754 — столько комнат в общежитии;

- 160 — количество подъемников и лифтов;

- 2 631 200 000 рублей — затраты на строительство.

Легенды, мифы и достоверные факты

О седьмой сталинской высотке — здании МГУ — рассказывают много небылиц. Одна из самых популярных — история о побеге заключенного. Якобы он сделал из подручных материалов подобие крыльев, спланировал с верхнего этажа и скрылся. Среди студентов ходят байки, что в стенах замурованы тела рабочих. Они стали призраками и бродят по университету. Еще говорят, что в подвалах главного корпуса стоят огромные холодильные установки. По слухам, они понадобились, чтобы заморозить «плавающий» грунт и обеспечить устойчивость здания, которое могло бы сползти к Москве-реке. Будто бы есть секретная ветка метро, соединяющая университет, Кремль, дачу Сталина и Министерство иностранных дел и гигантский бункер, находящийся в районе Раменки. Рассказывают, что под зданием МГУ спрятан целый «город» из 36 подземных этажей, на которых раньше располагались секретные лаборатории. Многоэтажные подвалы действительно есть. В них размещены дополнительные электрогенераторы, бойлерные и насосные станции.

Легенд много, но есть и проверенные факты.

- Архитектор Руднев планировал поставить на вершине центральной части 40-метровую скульптуру В. И. Ленина, по другим версиям, И. В. Сталина или М.В. Ломоносова. Но расчеты показали, что это неудачное решение. Монумент на верхушке нарушил бы пропорции. Фигура визуально утяжеляла бы здание, а шпиль придает башне легкость. Кроме того, такое навершие «сроднило» здание МГУ с остальными шестью сталинскими высотками.

- Ажурный шпиль МГУ только кажется легким. Это обманчивое впечатление. Конструкция весит 12 тонн. Шпиль и звезда сделаны из металла и облицованы желтым стеклом и алюминиевой амальгамой.

- Монтаж шпиля на высотке был трудной задачей. Строители придумали собрать его каркас внутри здания, а потом по специальной шахте поднять лебедками. Чтобы осуществить идею, на звезде пришлось отрезать два луча сверху. Их приварили на место на высоте более 200 метров.

- Скульптура Веры Мухиной «Рабочий и колхозница» могла бы стоять перед зданием МГУ. Скульптор обращалась с таким предложением, но ей отказали.

- Часы на башнях здания МГУ самые большие в Европе. Диаметр их циферблатов чуть менее 9 метров. Длина минутных стрелок — более 4 метров, вес — 50 кг. Часовые – по 3,7 метра, весят 39 кг.

Где находится главное здание МГУ и как добраться

Университетский комплекс находится в Западном административном округе столицы, в районе Раменки. Адрес главного корпуса МГУ в Москве: Ленинские горы, дом 1.

Ближайшая станция метро «Ломоносовский проспект». Оттуда около 15-20 минут ходьбы пешком. С Мичуринского проспекта нужно повернуть на улицу Академика Хохлова. Примерно 20 минут придется идти от станции «Университет», вначале по Ломоносовскому проспекту, затем повернуть на улицу Колмогорова. Станция «Воробьевы горы» находится в получасе ходьбы от МГУ. Вначале нужно идти по проспекту Вернадского, затем подняться на эскалаторе, потом — еще на одном. По улице Косыгина идти до пересечения с Университетской площадью. Отсюда открывается отличный вид на высотку, примерно 800 метров по аллее и вы на месте.

Можно доехать автобусами № 1, 57, 113, 119, 464, 715 до остановки «Главное здание МГУ» — она ближайшая. До остановки «Улица Лебедева» идут автобусы № т34, м19, 111. Еще один вариант — доехать до остановки «Библиотека МГУ» на Ломоносовском проспекте. Она немного дальше, примерно в пятистах метрах. Там проходят автобусные маршруты № 67, 103, 103к, 130, 130в, 130а, 260, 266, 266в, 470, 661, 845, е29, т34.

Расположение главного здания МГУ на карте:

Отзывы